〜学校建設等出前講座〜

(公財)三重県建設技術センター主催による

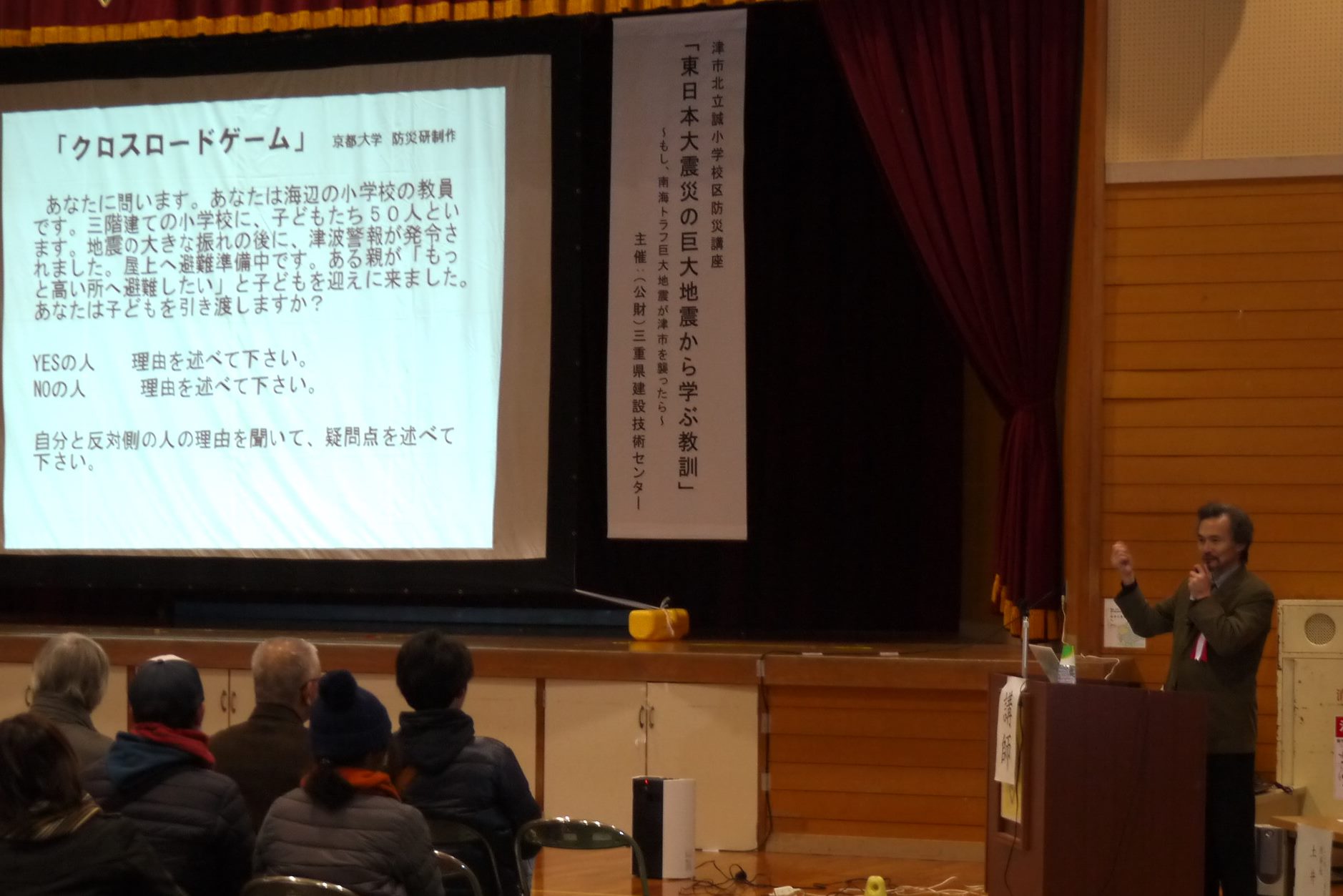

「北立誠小学校区防災講座 〜もし、南海トラフ巨大地震が津市を襲ったら〜」と題し

1月14日(土)、一般社団法人 雄勝花物語(おがつはなものがたり)

共同代表 鄹水博志(とくみずひろし)さんをお迎えし、津市北立誠小学校にて開催しました。

当日、とても寒い中、地元北立誠地区の皆さんほか、津市内からもたくさんの方にお越しいただきました。

第一部

北立誠小学校4年生〜6年生を対象にお話いただきました。

当日、とても寒い中でしたが、子供たちから熱心な質問もあり、有意義な防災学習となりました。

第二部

北立誠小学校区にお住いの地元の皆さん、北立誠小学校PTAの方々約140名にお話をいただきました。

〜講座内容〜

鄹水さんは、元宮城県雄勝小学校で教諭をされていた。震災当時、マニュアルには裏山へ避難するようになっていたが、学校側は体育館への避難をしようとしていた。保護者から山へ逃げるように強く言われ、裏山へ避難。5分後第1波。山へ逃げて助かった。それから1時間歩いて別の避難場所へ。翌日、山を下りて避難所へ。

学校、地域、保護者がマニュアルを共有していたことで助かった。避難ミスを保護者が正した。

大津波警報10mの意味とは?岩手、宮城、福島の海岸線一律に10m。

しかし、雄勝湾16.3m、女川湾18m、志津川湾20.5mとなった。気象庁によると大津波警報10mの意味は、

海岸線での高さを示し、内陸部では地形によって変化する。1/2〜2倍程度。5〜20mの高さが予想されると

ホームページに震災後追記された。

自分の住んでいる場所の地形を学ぶことが大切!

津波には4種類ある。

①平野を襲う津波

東日本大震災では、仙台平野が該当し、当時5キロ内陸まで津波がきた。海岸線の住民は逃げ延びたが、平野の住民は逃げ遅れた。避難方法は、ビル、高台へ垂直避難。

窪地がある所は、なかなか水が引かない。石巻市の「山下地区」では2週間も水が引かなかった。地名というのは地形を表している。

②リアス海岸を襲う津波

東日本大震災では、徳水さんの地元雄勝湾が該当する。

湾の奥に行くほど狭くなるので、陸上に上がっていく方が高くなる。徳水さんの地元、雄勝で湾の奥で19mの高さになった。押し波→止まる→引き波を繰り返す。引き波の方が強い。避難方法は、垂直避難。

③川を遡上する津波

北立誠小学校区も当てはまる点がある。外側の堤防を越流しながら、上流へ。次に遅れて陸上を遡上していく。避難方法は、垂直避難。

④平野部でも狭まった地形を襲う津波

東日本大震災では、大川小学校区が該当する。東日本大震災では、北上川を49km遡上した。海岸線で6mを観測し、上流の大川小学校附近では10mになった。小学校手前のせり出した山により間口が狭くなり、高くなった。当時、北上川を遡上した津波が堤防を越え、避難途中の小学生を襲い、地震によって、1m地盤沈下したところへ陸上遡上してきた津波が襲った。こちらの津波の方が強かった。当時のハザードマップは4mを想定していたが、ハザードマップを過信しないこと。ハザードマップの予想を超えてやってきた。

大川小学校の悲劇は、津波のことをよく知らなかったために起こったのではないかと鄹水さんは話した。津波防災の基本は、津波について正しく知ること、自分の地域を知ること。そして、より安全な避難方法を考える。

(豆知識)

明応地震:500年前、1498年、この地震は、3連動地震とされ、神奈川県の油比ヶ浜から鎌倉の大仏殿にまで押し寄せて破壊し、静岡県沼津市の沿岸では36mの高さまで達し、駿河湾一帯で約26000人の死者が出ている。

安濃津(津市)では、岩田川をさかのぼり、津波の引き波によって流路が変わったと推察されている。5000軒あった人家は消え、ぽつんと1軒の寺が残ったという記録があった。伊勢市の大湊では波の高さが8〜10mに達し5000余人の死者を出し、熊野灘でも8mを超える津波が人々を襲い、鳥羽市の国崎では15mの高さの津波が襲い、1万人を超える死者を出したという記録が残っている。

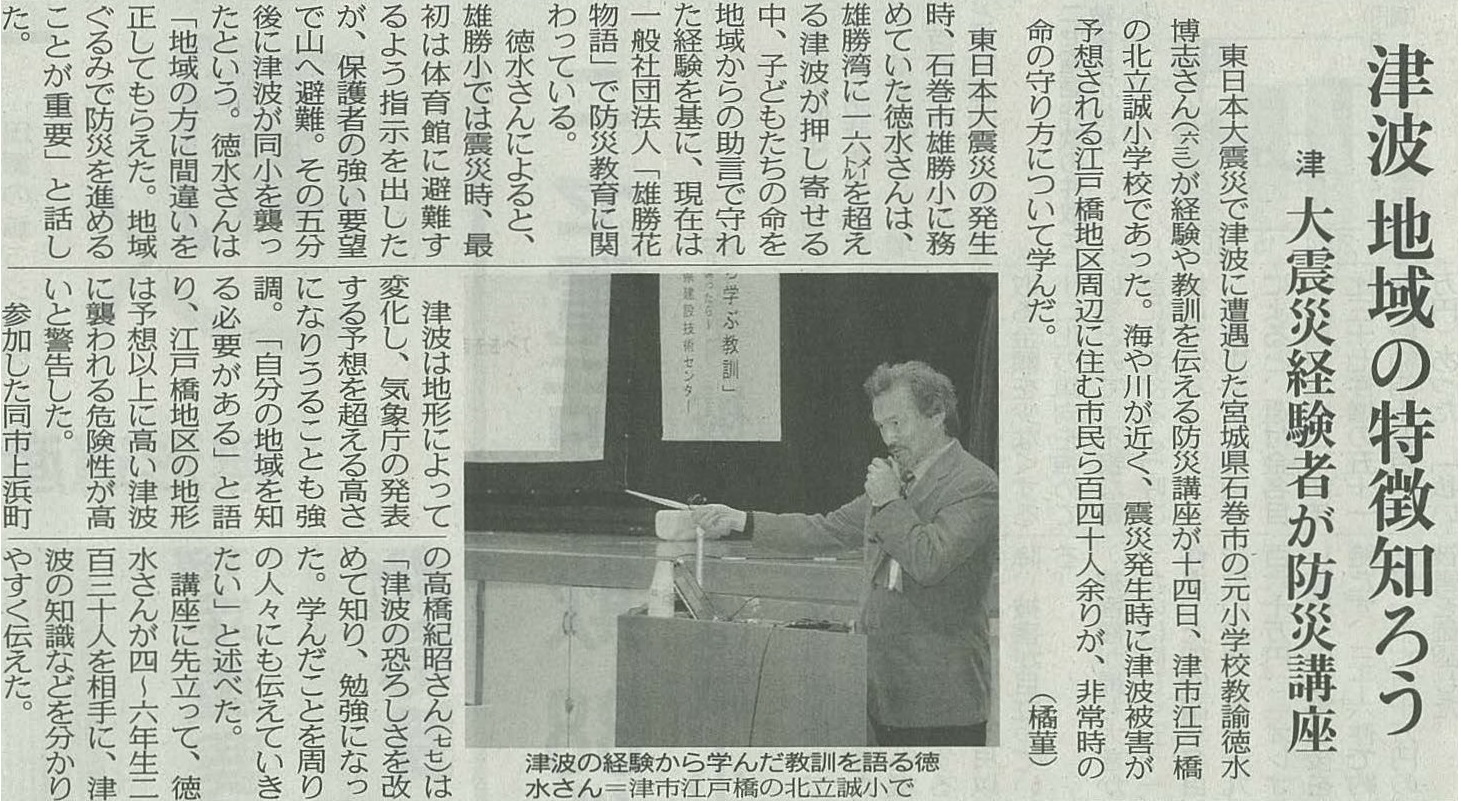

〜マスコミ掲載〜

今回の防災講座の様子は、中日新聞朝刊 三重版と建通新聞に取り上げられました。

※拡大をクリックすると新聞記事が大きく表示されます。

| 中日新聞(2017.1.15) 拡大 | 建通新聞(2017.1.19) 拡大 | |

|

|

|